どこから高血圧?|高血圧の判断基準

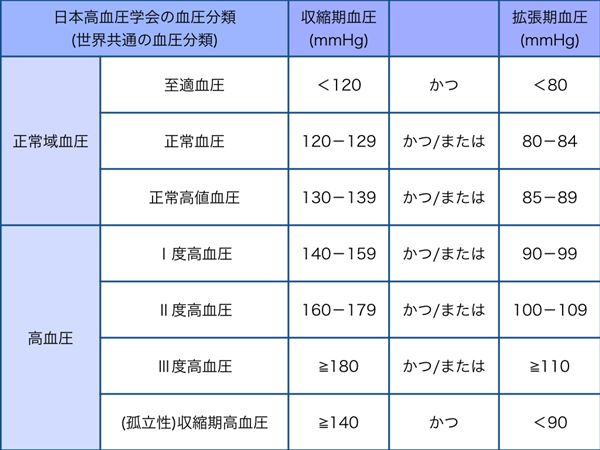

日本高血圧学会は、2014年4月1日に新たなガイドラインを発行しています。

その一部をまとめました。

日本だけでなく世界的に、高血圧の基準は140/90mmHgです。

収縮期140mmHg、拡張期90mmHgの両方を満たす(上回らない)場合が正常域とされています。

しかし、正常域だからといって安心できません。

至適血圧を超えて血圧が高くなるほど脳卒中や心筋梗塞、腎臓病のリスクが高まります。

また、糖尿病や慢性腎臓病の方は、より厳しい血圧管理をしないといけません。

糖尿病の方は、血液中の糖がおおく、血管が傷つきやすい状態です。

糖尿病の怖いところは、血管由来の「腎臓」「目」「しびれ」に関する合併症です。

血圧が高いと、より悪化させてしまうことは明白です。

腎臓病の方は、腎臓の組織が壊れつつあります。

腎臓は血管の中の、老廃物をこしとる臓器です。

老廃物をこしとる際に、圧力がかかりすぎてしまうと良くないこともまた明白です。

ちなみに、家庭での血圧測定に関する「得する情報」はこちらを参考にしてください。

【2014年、基準値と基準範囲の混同】

これまでも、高血圧といえば140/90mmHg以上とされていましたが、2014年4月、日本人間ドック学会は「基準範囲」として147/94mmHgを報告しました。

その結果、人間ドック学会の意図と異なる解釈で「健診判断値の緩和」や「正常値が変わる」などと一部のマスコミが報道し多くの患者さんや、医療関係者の混乱が起きてしまいました。

人間ドック学会の報告はあくまで「基準範囲」であると注意しなければなりません。

また、情報の一部を、誤って面白おかしく報道する一部のマスコミにも注意が必要です。

降圧目標

高血圧の方が毎日血圧を測っていく際に、目標の数値があります。

下の表の数値を目指しましょう。

・診察室で測る場合

| 上の血圧(収縮期血圧) | 下の血圧(拡張期血圧) | |

|---|---|---|

| 高齢者(65歳~74歳) | 140mmHg | 90mmHg未満 |

| 高齢者(75歳以上) | 150mmHg | 90mmHg未満 |

| 若年者、中年者 | 140mmHg | 90mmHg未満 |

| 糖尿病患者 | 130mmHg | 80mmHg未満 |

|

慢性腎臓病患者 |

130mmHg | 80mmHg未満 |

|

脳血管障害患者 |

140mmHg | 90mmHg未満 |

高齢者75歳以上の方で、上の血圧(収縮期血圧)160mmHg以上なら、まずは150/90mmHg未満を目指します。

問題がなければ、最終的に140/90mmHg未満となるように慎重に降圧をおこないます。

・家庭で測る場合

| 上の血圧(収縮期血圧) | 下の血圧(拡張期血圧) | |

|---|---|---|

| 高齢者(65歳~74歳) | 135mmHg | 85mmHg未満 |

| 高齢者(75歳以上) | 145mmHg | 85mmHg未満(目安) |

| 若年者、中年者 | 135mmHg | 85mmHg未満 |

| 糖尿病患者 | 125mmHg | 75mmHg未満 |

|

慢性腎臓病患者 |

125mmHg | 75mmHg未満(目安) |

|

脳血管障害患者 |

135mmHg | 85mmHg未満(目安) |