使用頻度依存性ブロック

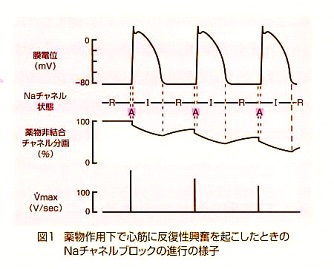

Naチャネル抑制薬は、使っていくと次第に作用が強くなります。これを使用頻度依存性ブロックといいます。薬の効果はいずれも心拍数が高い場合に増強します。

出典:不整脈プロフェショナル

薬がチャネルから離れるのに要する時間は、不整脈抑制の程度を決定するために最も重要です。心房細動にメキシレチンを使ったのでは、チャネルの抑制が働きにくく効果がない場合があります。ジソピラミドは、10秒以上チャネルから離れないため、抑制作用が強く効果が期待できます。この際、蓄積作用への注意も必要です。

ジソピラミドのように、長い時間チャネルにくっついている薬をslow drugといいます。Naチャネルを強力に抑制し、強い抗不整脈薬作用があります。しかし、それだけ副作用が起こりやすくもあります。チャネルから速く離れる薬をfast drug、中間をintermediate drugといいます。

fast drug:心拍数が高い(頻脈の)状態において、薬の効果が高く発揮されます。低い心拍数では効果が減弱します。頻発する期外収縮のみ抑制します。

slow drug:低い心拍数の状態でも、薬の効果が高く発揮されます。高い心拍数では、薬の効果が著しく増強されます。とびとびの期外収縮でも抑制します。

Naチャネル遮断薬の多様性(薬はすべて一般名称)

|

使用依存性抑制 (use-dependent block) |

活動電位持続時間(APD) |

||

|---|---|---|---|

短 縮(b) |

不 変(c) |

延 長(a) |

|

| fast |

リドカイン(I) |

||

| intermediate | アプリンジン(I) | プロパフェノン(A,I) |

キニジン(A) |

| slow |

フレカイニド(A) |

ジソピラミド(A) |

|

I:不活性化チャネルブロック,A:活性化チャネルブロック

出典:不整脈薬物治療に関するガイドライン(2009年改訂版)

Naチャネル遮断薬の多様性(薬はすべて代表的な名称:商品名)

|

使用依存性抑制 (use-dependent block) |

活動電位持続時間(APD) |

||

|---|---|---|---|

短 縮(b) |

不 変(c) |

延 長(a) |

|

| fast |

キシロカイン(I) |

||

| intermediate | アスペノン(I) | プロノン(A,I) |

キニジン(A) |

| slow |

タンボコール(A) |

リスモダン(A) |

|

I:不活性化チャネルブロック,A:活性化チャネルブロック

出典:不整脈薬物治療に関するガイドライン(2009年改訂版)一部改変

不整脈の抑え方

抗不整脈薬は、以下のようにして不整脈を抑えています。

①心筋の細胞膜にある「チャネルの受容体」の結合部位に作用して活動電位を弱める

②不応期の長さを変える等、電気刺激の伝導を抑制する(不整な脱分極を止める)

そして、リエントリーや期外収縮で起こる不整脈は、「通常の洞結節から起こる電気刺激」に比べると弱い電気刺激だろう。それなら、そのイオンが通過するチャネルを適度に邪魔すれば不整脈は抑えられるだろうという発想に基づきます。

不整脈を止めるためには、チャネルを適度に抑制しなければなりません。ここが大変難しいのです。抑制しすぎると、必要な興奮の伝導までも抑制し、心臓の動きが遅くなりすぎるかもしれません。このため、不整脈には多種類の薬がつくられ、それぞれが特有の作用を持っています。

「強力にチャネルを抑制する薬」、「チャネルの結合部位に蓄積し、しばらく作用を続ける薬」など、その特徴を理解し適切に使用しなければなりません。期待した通りの効果が出る場合もあれば、全然効かないことも。また、効いたなと思っていてもまた再発するなど、抗不整脈薬の選択は簡単ではありません。

続いて、各チャネル抑制薬